能源与动力工程学院蔡伟华教授团队青年教师蔡本安副教授在能源领域高水平期刊《Energy》(IF=9.4)发表研究论文“Advanced performance analysis and life cycle assessment of a coupled system: MSR, LT-PEMFC and spray flash desalination”。论文提出了采用甲醇重整制氢耦合低温质子交换膜燃料电池,并利用喷雾闪蒸脱盐系统回收该电池余热的新型水电联产系统,在提高热力系统能量、㶲效率的同时,产生淡水以提高经济性收益。此外,采用高级性能分析方法,精准识别了系统中各组成部分的能量损失种类,并基于全生命周期评估框架,全面揭示了该系统从构建到运行各环节的环境影响特征。该成果通过燃料电池与淡化系统的协同供能供水,可为沿海、岛屿等地区提供高效低碳的能源与淡水一体化解决方案,助力能源结构绿色转型与可持续发展。

低温质子交换膜燃料电池凭借低噪音、快速启动及高功率密度等优势,成为一种较传统发电技术更具效率的电化学能量转换装置。该技术因运行温度较低,发展较为成熟,商业化程度也高于其他类型燃料电池。然而,LT-PEMFC目前仍未实现大规模商业化应用,主要原因在于其对高纯度氢燃料的依赖。传统储氢方式通常采用高压气态或低温液态形式,受限于氢气本身的物理特性,存在储存成本高、能量密度有限等问题。此外,当前常用的余热回收方案不仅系统结构复杂,还可能带来额外的能量与经济损耗。

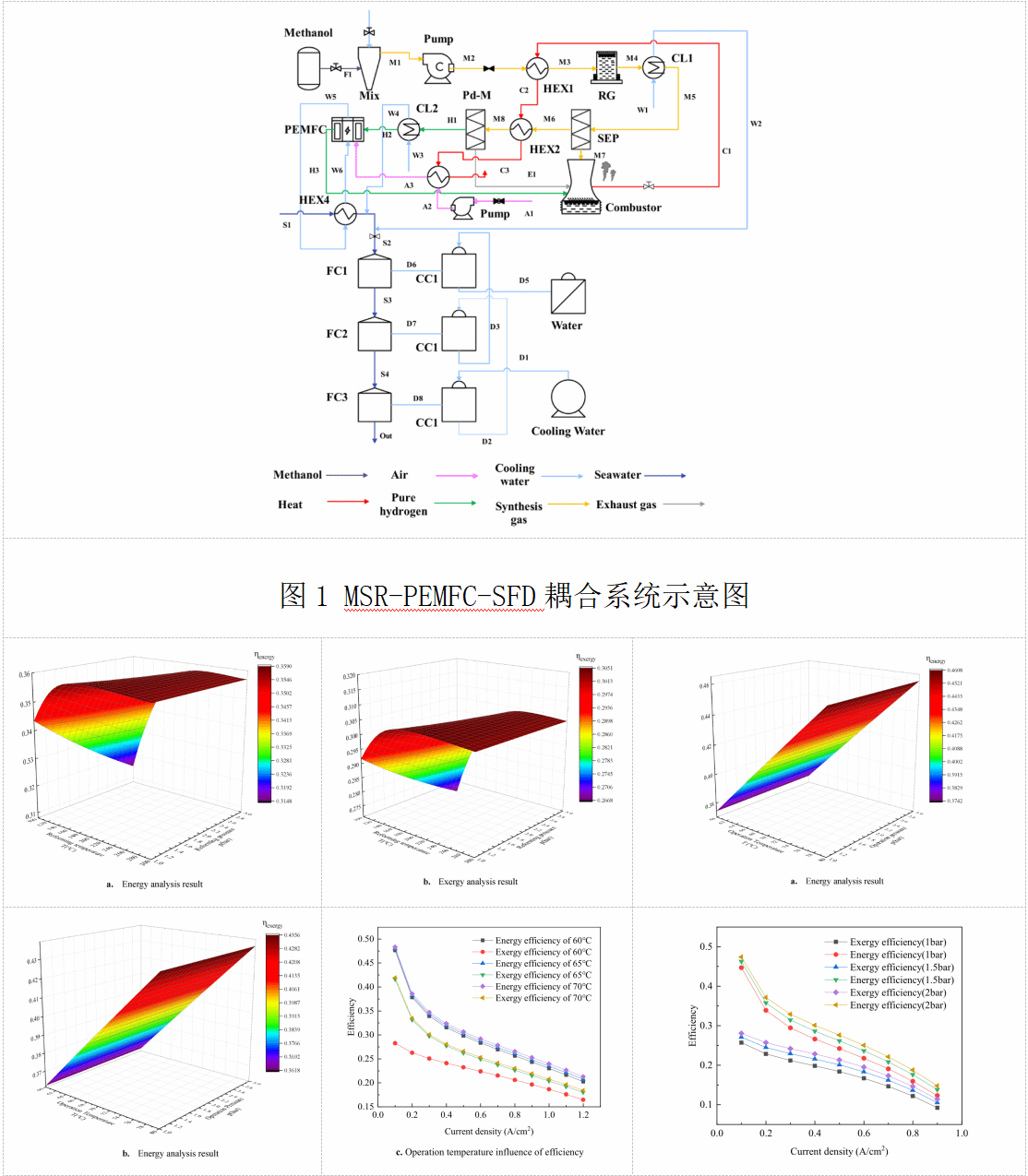

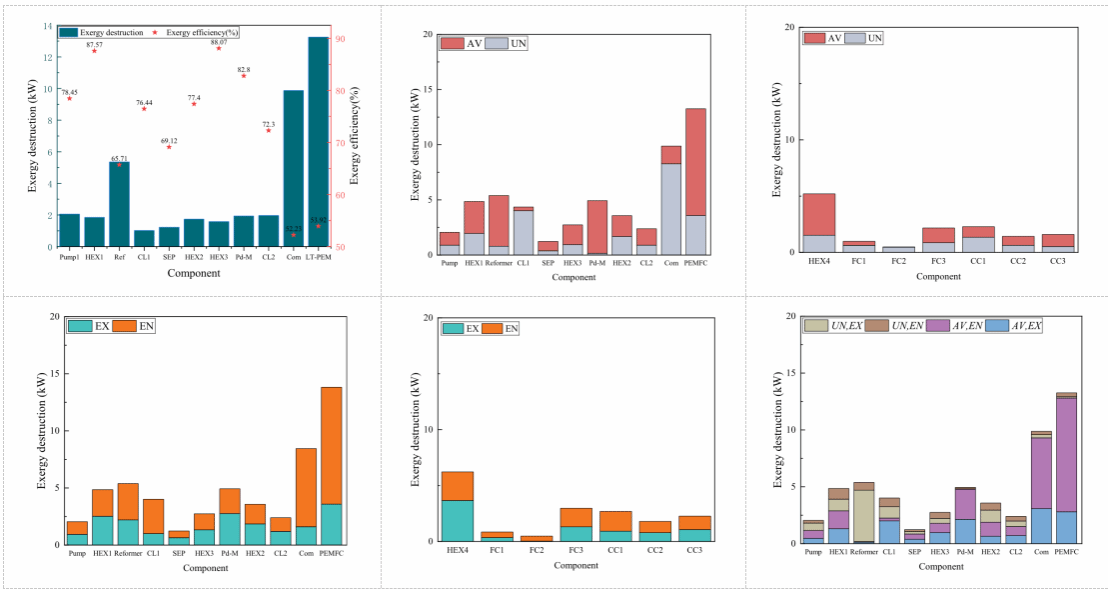

蔡伟华教授团队针对氢气运输储存困难,余热回收系统较为复杂和建立系统能量效率较低等问题,创新型的提出了采用现场制氢方式以避免氢气储存相关问题,并首次采用了喷雾闪蒸脱盐系统回收低温质子交换膜燃料电池余热(图1)。采用4E分析方法计算了所提出系统的各项指标。研究结果表明,本系统的能量效率和㶲效率相较于前人设计系统分别提升了14.18%和15.76%(图2)。高级㶲分析表明耦合系统内部产生㶲损的排名前三的部件为:重整器,LT-PEMFC和燃烧器,三种部件能量损失占总损失的59.55%。此外,燃烧器和重整器的不可避免能量损失分别高达94.2%和86.6%(图3)。

图2 耦合系统的系统效率变化趋势示

图3 各部件不同种类能量损失占比

该论文由蔡伟华教授团队独立完成,东北电力大学为论文第一完成单位,2023级硕士研究生高瑞航为论文第一作者,蔡本安副教授为通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金和吉林省自然科学基金的联合资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.135859.

来源:能源与动力工程学院

初审:张 伟

复审:曹瑞峰

终审:李金韦