近日,能源与动力工程学院洪文鹏教授团队与北京科技大学王存海/刘敬崇副教授团队合作,在界面光热蒸发领域取得重要突破,相关研究“Interfacial Photothermal Membrane Distillation for Direct Solar Water Production”于2025年8月14日在材料科学领域国际顶尖期刊《Advanced Functional Materials》上在线发表。我院李浩然副教授为论文第一作者,洪文鹏教授为第一通讯作者,王存海、刘敬崇副教授为共同通讯作者。

界面光热蒸发是一种具有潜力的低碳水处理技术,但其全球应用常受限于对电力供应的依赖以及产水率较低的问题。该研究提出了一种无泵、高效的界面光热膜蒸馏(IPMD)策略,利用超亲水光热材料自发渗吸的水分原位蒸发产生蒸汽,蒸汽被限制在材料与渗透膜之间,通过膜蒸馏过程冷凝收集。

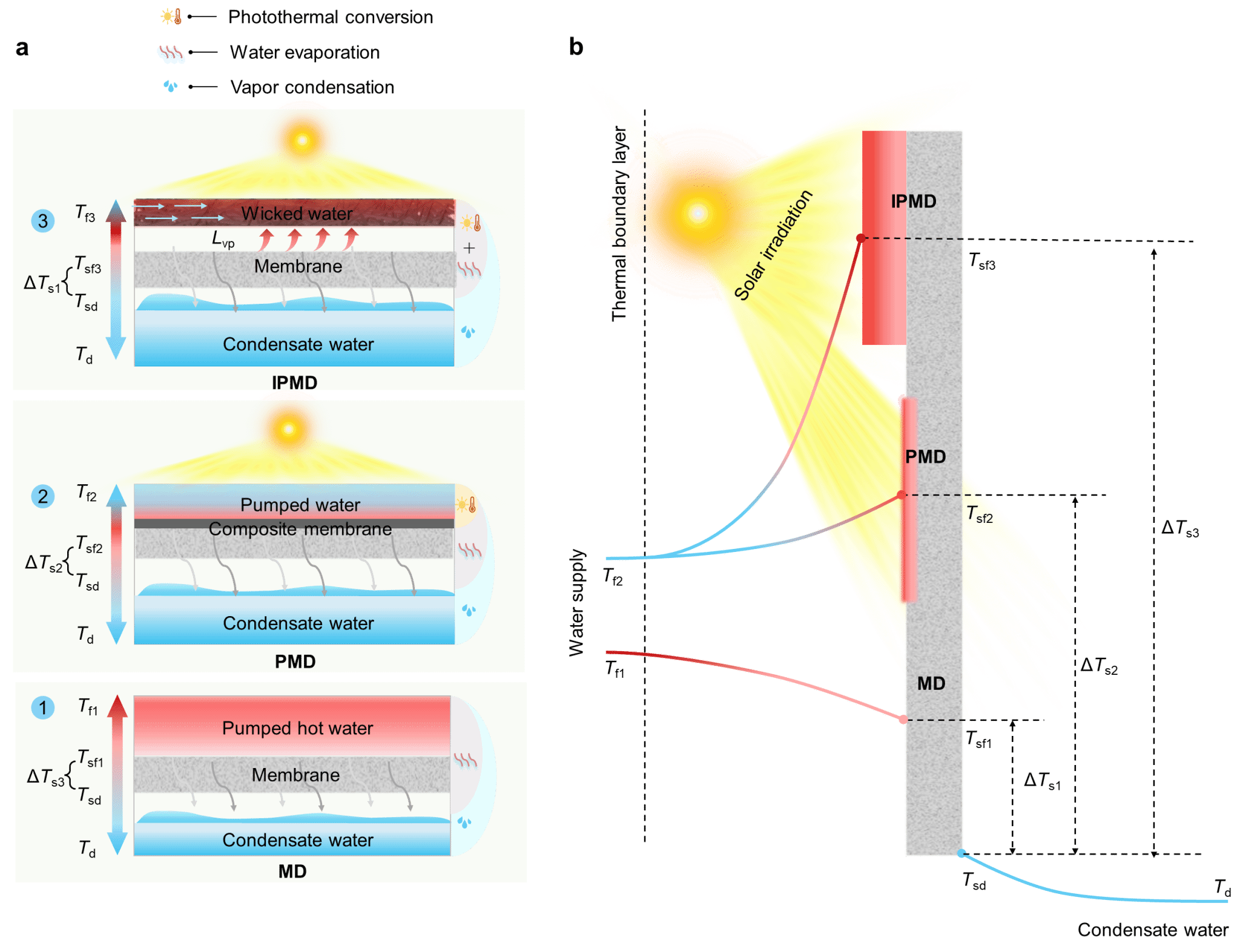

IPMD装置采用具有宽光谱吸收能力的碳基水刺纤维棉布为光热材料(PTM),利用其强毛细作用与蒸腾特性,可在太阳光照下快速形成薄水层。显著提升界面温度(Tsf3)与跨膜温差(ΔTs3 > ΔTs2)。相比于传统膜蒸馏(MD)因温度极化(Tsf1 < Tf)导致温差削弱,以及光热膜蒸馏(PMD)因光热层与水体直接接触造成热耗散,IPMD的蒸汽生成过程仅发生在光热材料表面吸附的超薄水膜内,从而减少高温光热层与水体的直接热接触,抑制了热损失、提升了热利用效率。此外,PTM下方设有聚偏氟乙烯(PVDF)膜,产生的蒸汽可通过膜孔并在另一侧冷凝,进一步强化了蒸汽输运与收集过程。在1倍标准光照条件下,实现了1.09 kg·m⁻2·h⁻1的产水率和超过70%的产水效率。在10 h室外测试中,累计产水达3.62 kg·m⁻2,装置脱盐率为98.34%,为偏远或离网地区实现可持续清洁水收集提供了一种全被动方案。

图1 基于被动输水和优化热管理的IPMD原理

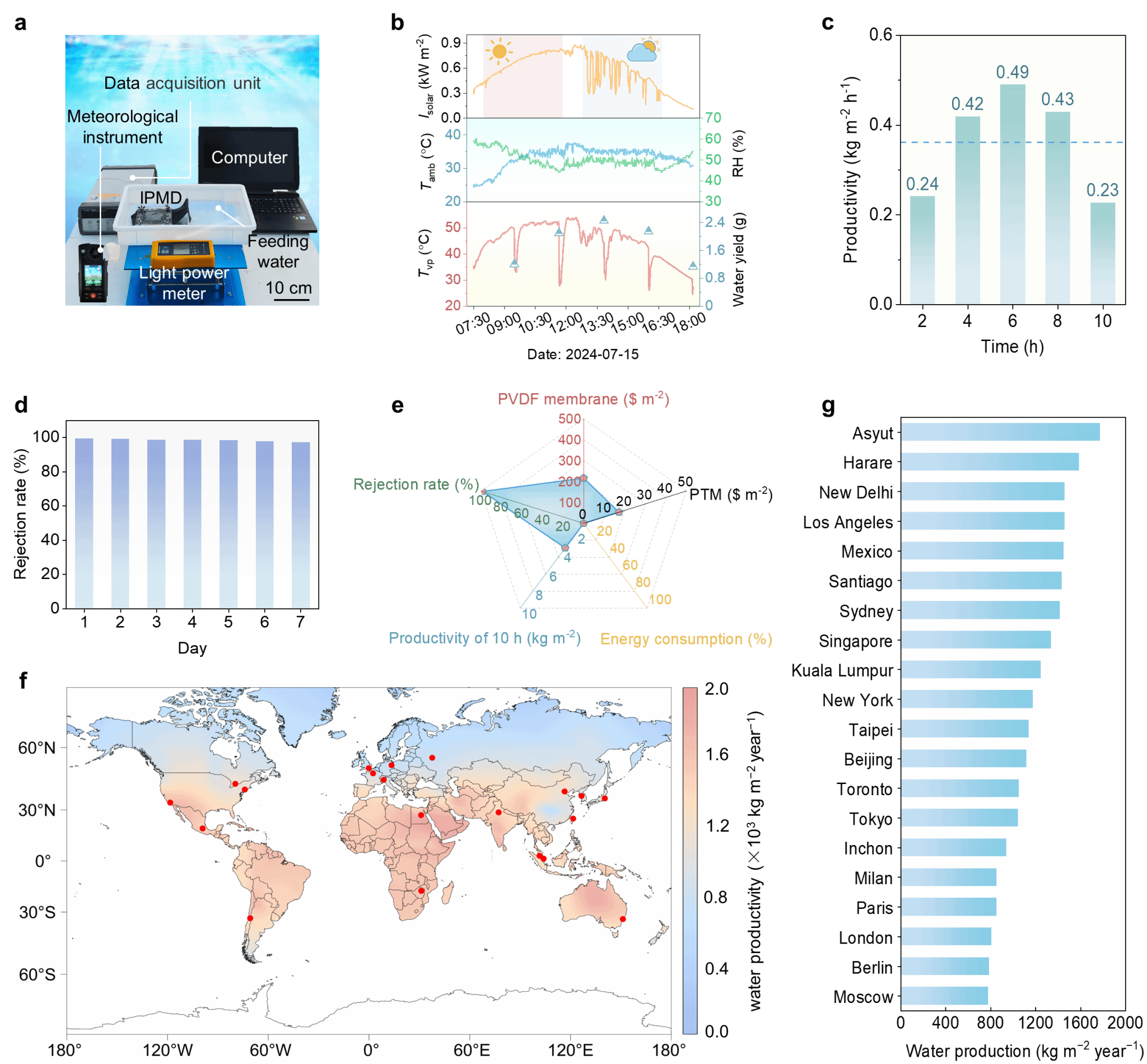

团队对IPMD装置进行了户外测试,产水效果显著。2024年7月15日,该装置在吉林市晴天条件下运行10 h,单位面积产水量达3.62 kg·m⁻2,其中光照最强时段产水率最高为0.49 kg·m⁻2·h⁻1。此外,该装置展现出突出的经济性优势,单位产水成本低至0.24¥·m⁻2。模型预测表明,该技术在干旱地区应用潜力巨大,如埃及艾斯尤特年化产水量可达1776 kg·m⁻2,为亚热带季风及干旱地区的低成本、可持续淡水供应提供了创新且经济的解决方案。

图2 IPMD装置的直接太阳能产水潜力

该研究得到了国家自然科学基金(Nos. 52276148、52106195、22105012)、北京市自然科学基金(No.2232037)、吉林省重点研发计划(No. 20230203049SF)及吉林省青年科技人才托举工程项目(No. QT202409)的联合资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202515845.

来源:能源与动力工程学院

初审:张 伟

复审:曹瑞峰

终审:李金韦